毎年秋の東京文化財ウィークの期間中、石神井公園内にある石神井城跡の内郭に立ち入ることができました。普段は立ち入ることはできません。

練馬区の石神井公園内にある石神井城跡は、普段はフェンスに囲まれて立ち入ることができません。

というのも、東京都指定の史跡「石神井城跡」の中でも特に土塁・空壕といった文化財の保存状態がよいため、保護するため立ち入ることができません。

東京文化財ウィーク期間に、石神井城跡の主郭の一部が特別公開されたので、行ってきました。

2022年は以下の日程で公開されました。

■2022年東京文化財ウィーク企画事業 石神井城跡発掘パネル展

- 公開日:2022年10月29日(土)~2022年11月6日(日)

- 公開時間:午前9時30分~午後4時30分

- 場所:石神井公園内、石神井城跡

石神井城跡は説明パネルがないと単なるの雑木林でした

入口にあったパネルです。発掘自体は昭和31年(1956年)から実施されていたのですね。

半世紀以上もおこなってたのですね。

でも平成の後半からは調査終了なのか実施されていないようです。

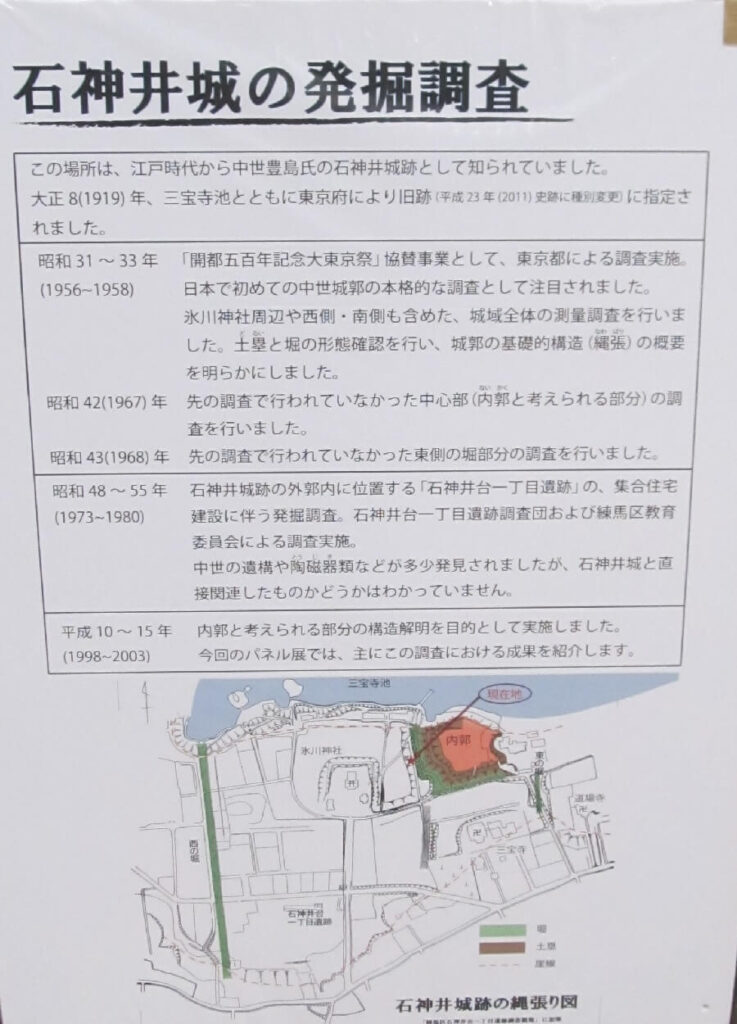

そして、発掘調査の概要がこちら

今回は、縄張り図の赤色になった内郭の一部に立ち入ることができました。

要所要所に発掘調査をされていた際の解説パネルがありましたので紹介します

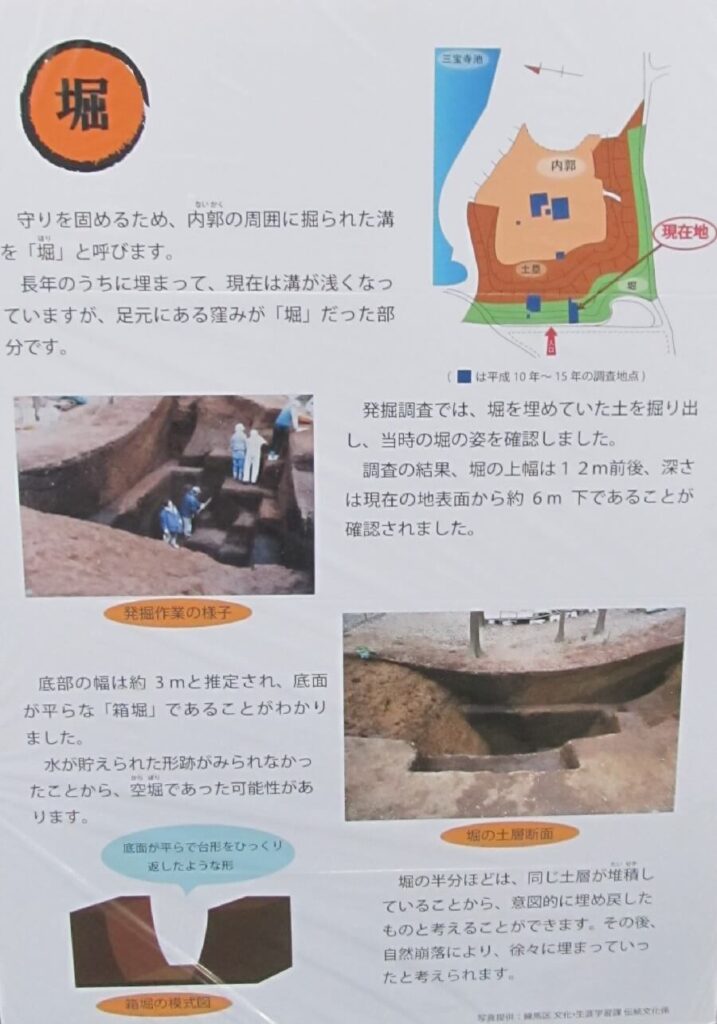

堀

城の守りを固めるため、内郭の周囲に掘られた溝が「堀」です。

堀も落城してしまうと意図的に埋め戻して最終的に自然に戻ってしまうのですね。

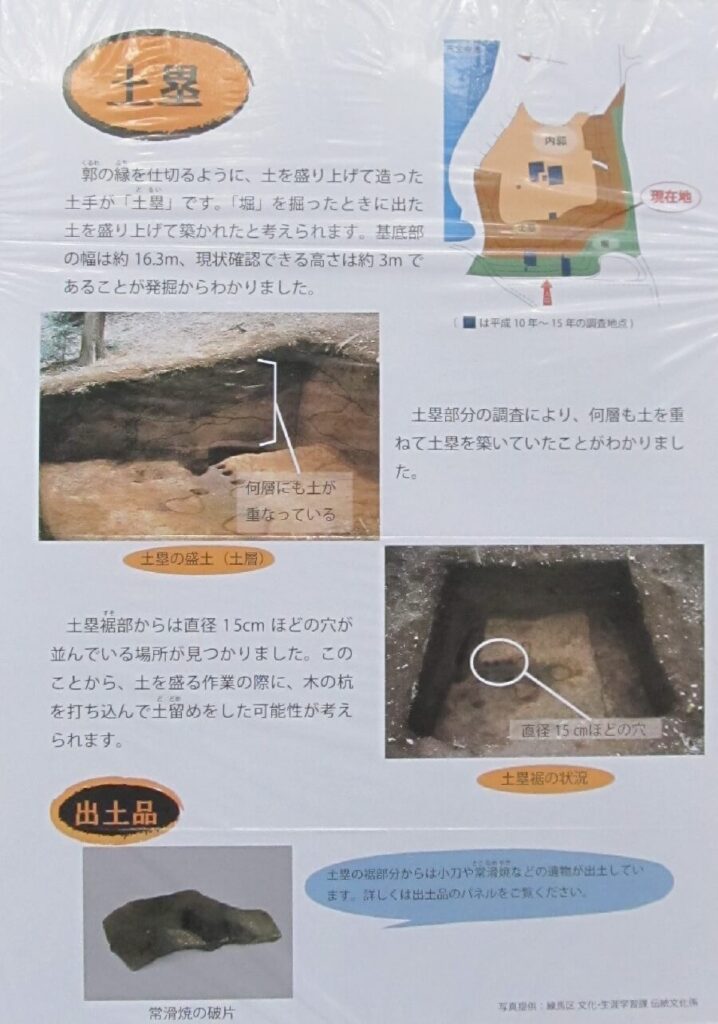

土塁

郭の縁を仕切るように、土を盛り上げてできた土手が「土塁」です。

「堀」を掘ったときに出た土を盛り上げて築かれたと考えられます。

当時の城は石垣等の概念が無かった時代でしたから、盛り土で充分だったんでしょうね。

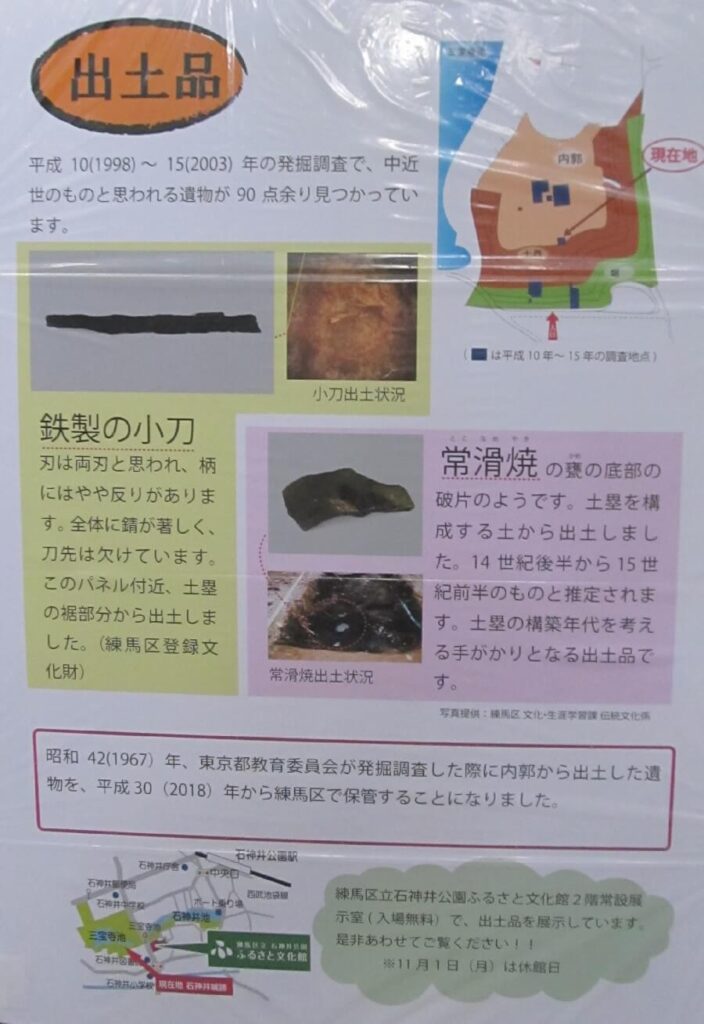

出土品

石神井城跡の発掘調査では、鉄製の小刀や常滑焼の破片が見つかっています。

出土品の実物は練馬区石神井公園ふるさと文化館2階常設展示室で展示されています。

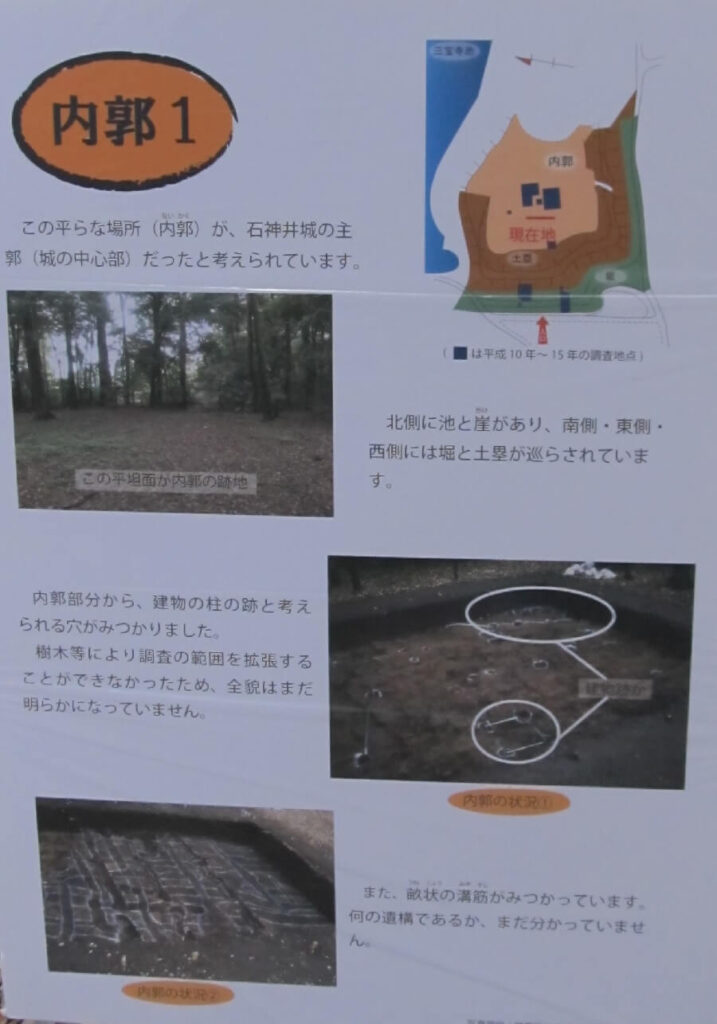

内郭

お城があった内郭部分です。

本当にお城があったの??という感じで単なる雑木林の広場となっていました。

規制線が張られており、そこから先へは立ち入ることができない状態でした。

文化財の保護の為にそうしているのでしょうね。

そして内郭のパネルです。

雑木林の広場の発掘調査において建物の柱の穴の後が見つかりました。

この場所が石神井城の中心だったとのことです。

現状の姿から全然お城を想像することができませんね。

単なる雑木林に囲まれた広場にしか感じません。

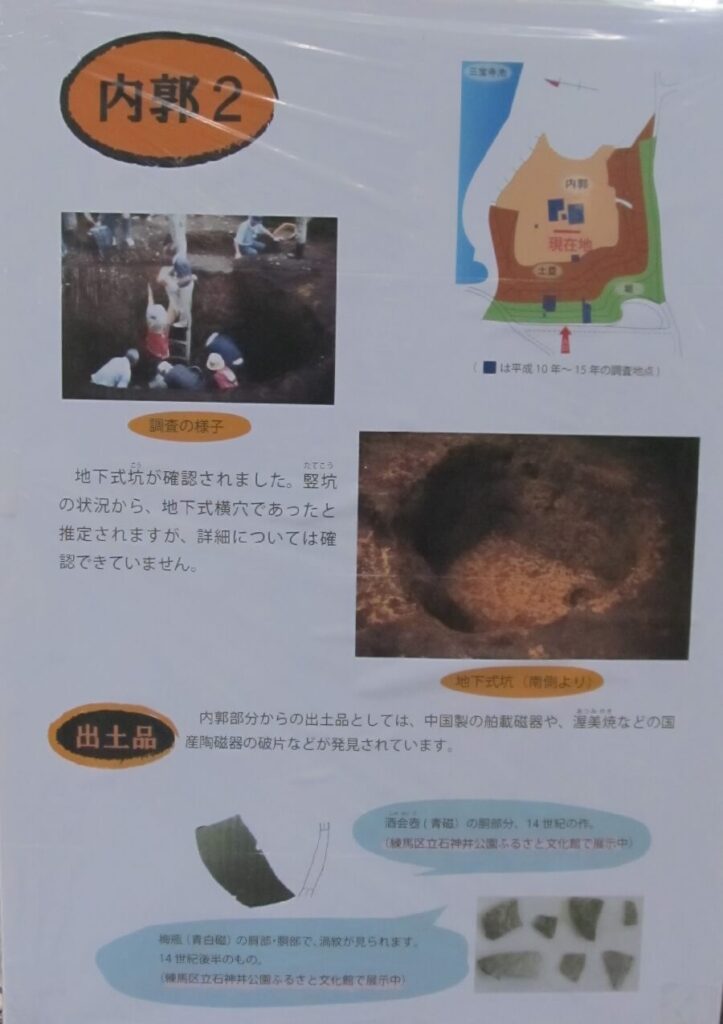

内郭ではさらに地下式坑(横穴)が発掘されました。

内郭からも出土品があり、中国製の船載磁器や渥美焼などの国産陶磁器の破片などが発見されています。

こちら、練馬区石神井公園ふるさと文化館で展示されています。

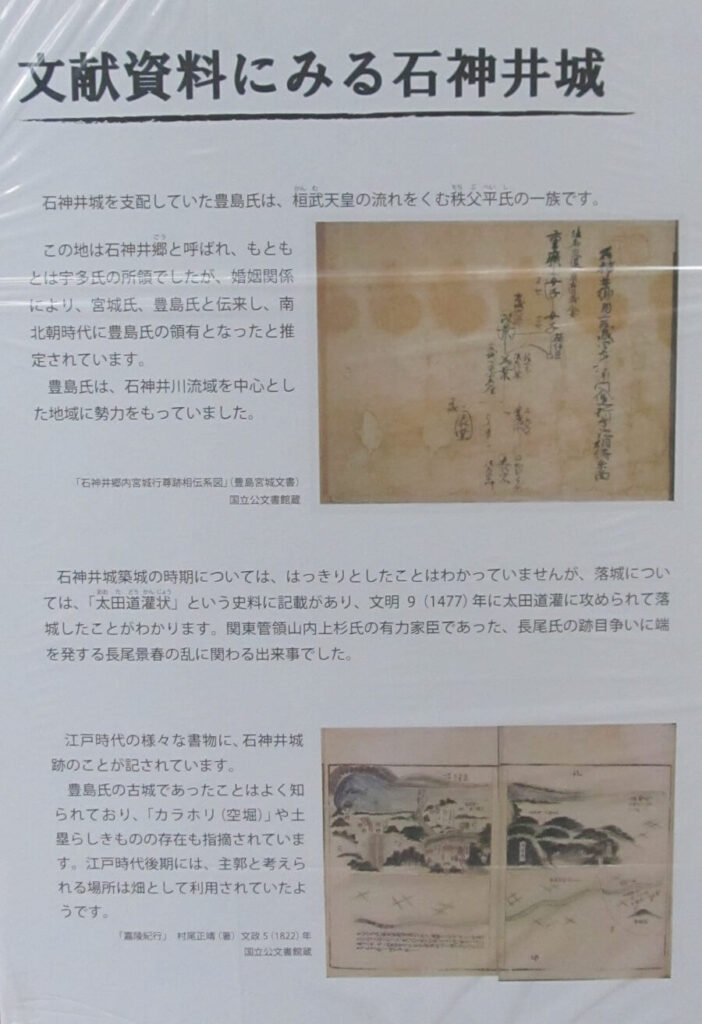

文献資料にみる石神井城

石神井城を支配していた豊島氏は、桓武天皇の流れをくむ秩父平氏の一族でした。

豊島氏は、石神井川流域を中心とする現在の東京都区部の北側の地域に平安時代末期から室町時代中期まで勢力をもっていました。

文明8年(1476年)の長尾景春の乱の際、当時城主:豊島泰経は長尾景春の仲間であったため、扇谷上杉(おうぎがやつうえすぎ)氏の家宰:太田道灌により攻められ、石神井城は落城しました。

落城した時期がハッキリとはわかっていませんが、「太田道灌状」の史料から文明9年(1477年)に攻められて落城されたことが記されているとのことです。

なお、落城の後、豊島泰経が白馬に乗って三宝寺池に深く沈み、長女:照姫も後を追って入水した伝説が語り継がれています。

その模様の寸劇を照姫まつりで行っております。

2022年に行われた第35回照姫まつりの寸劇の模様は以下を参照ください。

落城のあとも江戸時代には古城であったことは伝えられてはいましたが、江戸時代後期には、主郭が畑として利用されていたことは、ちょっと悲しいですね。

当時の価値観から想像すれば当然と言えば当然ですが。

城の中心が、令和時代の今、単なる雑木林に囲まれた広場にしか感じなかった点も、江戸時代には、畑だったということから納得しました。

まとめ

今回は普段立ち入ることができない石神井城の内郭について記載しました。

石神井城に関する文献が少なく、発掘調査を行ってもまだ詳しくわかっていない点もあるとのこと。

個人的にはこれからも調査してほしいと思います。

また、話がそれますが、石神井城跡に実際に行った際、10月下旬の寒い季節にもかかわらず、ヒトスジシマカが私の血を吸おうとやってきました。

弱弱しかったですが、見事に刺されました。

石神井城の内郭に行かれる際、特に、血液型がO型の方は蚊よけスプレーを使用することをおすすめいたします。

最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。