2023年度前期 連続テレビ小説「らんまん」の主人公:槙野万太郎とは?

槙野万太郎のモデルになった牧野富太郎博士の経歴をまとめました。

槙野万太郎のモデルになった牧野富太郎博士は、1862年に高知県佐川町生まれで幼名は成太郎。

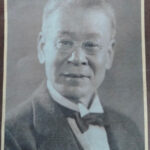

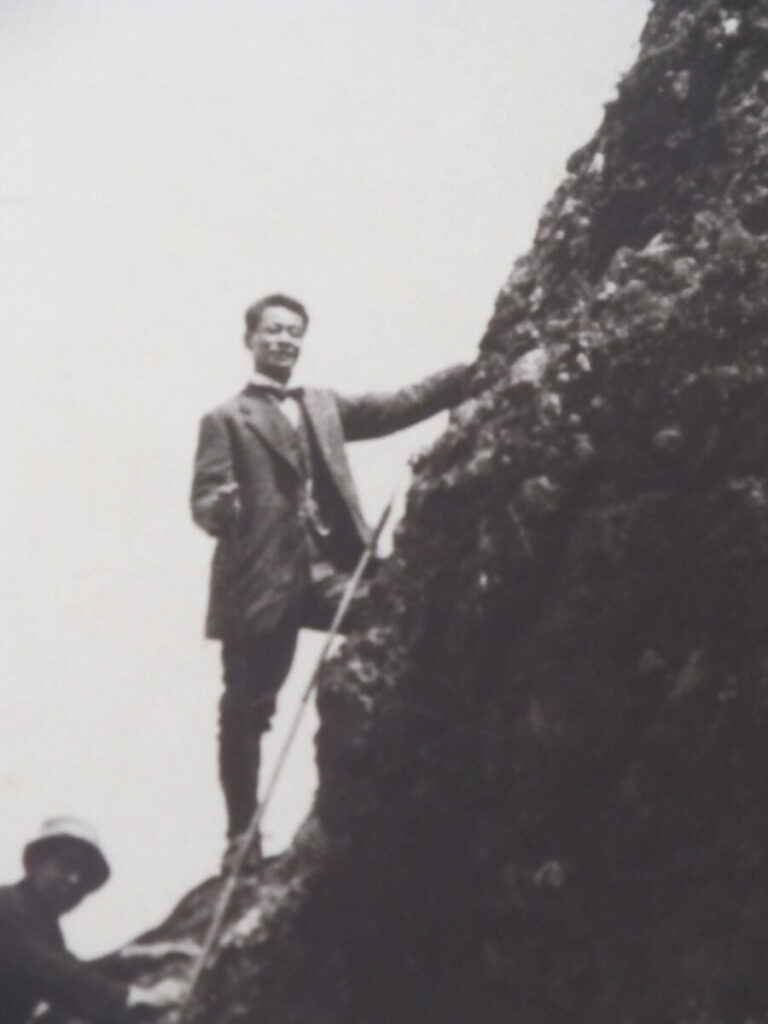

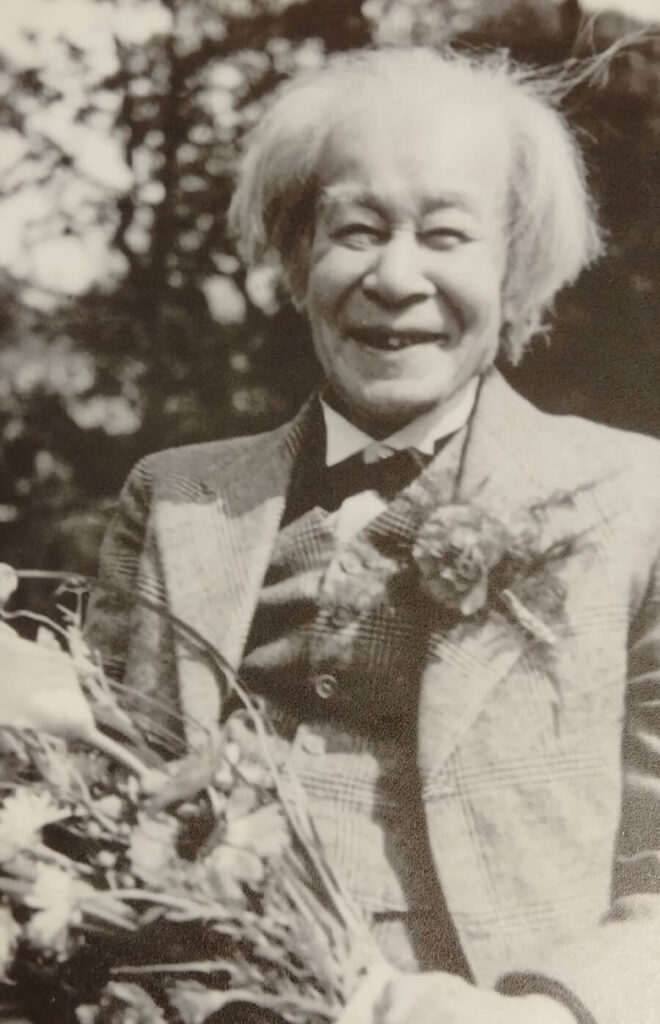

子供の頃から牛肉が好きでした。自らを「私は草木の精」と呼んでおり、植物に接する時は蝶ネクタイが正装でした。お酒は全く飲めない下戸です。

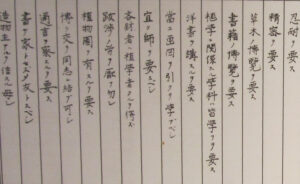

幼いころに両親を亡くし、酒蔵の岸屋の跡取りとして、祖母に育てられますが、子供の頃から植物に没頭し、抱負の15箇条を「赭鞭一撻」にまとめ植物学にのめりこみました。

東京帝国大学の嘱託として働き始め、さらに植物学を深耕しました。集めた標本は40万枚にもなります。

また、プライベートの家族では、小澤壽衛と所帯を持ち、7人の子宝に恵まれました。

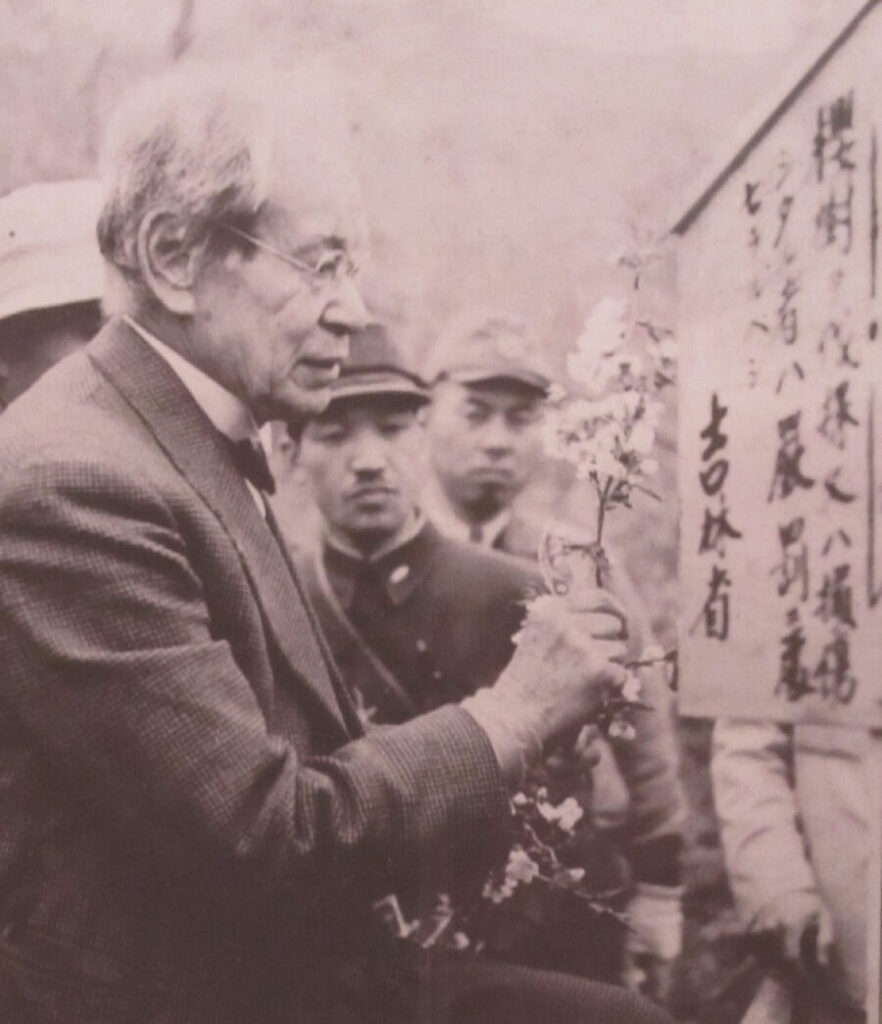

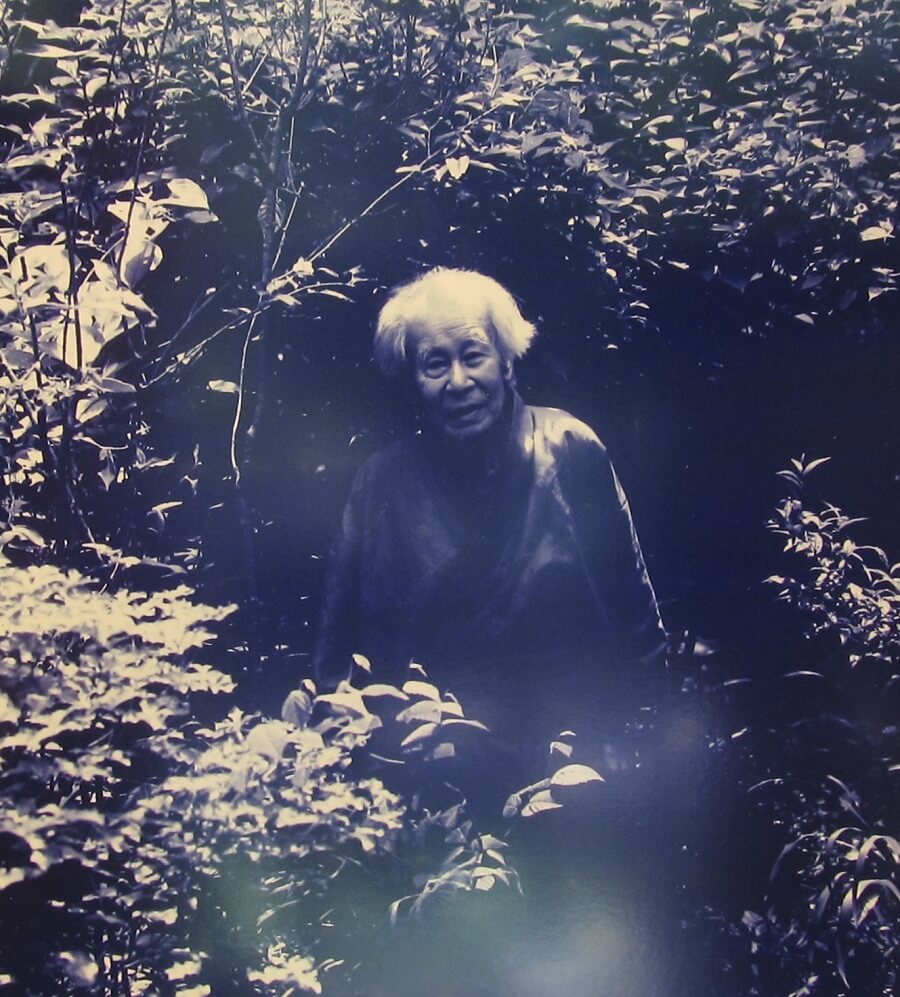

自身が老いても植物に対する情熱はすごく、中国まで遠征するほどでした。80を超えて病になるも、その度に回復し研究に打ち込む姿は植物の強い生命力の様でした。

牧野富太郎博士が1957年(昭和32年)1月、94歳までに書きためられた植物と牧野博士の思い出を書いた書籍はこちら↓↓

/牧野富太郎の生涯が一目でわかる「牧野富太郎年譜」収録\

ひ孫の牧野一浡(かずおき)さんは、牧野富太郎博士の終の棲家:実家の跡地にできた練馬区立牧野記念庭園に学芸員として勤務されています。

牧野富太郎博士のひ孫の牧野一浡さん監修の本は↓↓

今回は槙野万太郎のモデルになった牧野富太郎博士の経歴・生涯と、朝ドラ「らんまん」の週タイトルの花とあらすじも紹介します。

・2023年度前期NHKの連続テレビ小説「らんまん」に興味がある方

・槙野万太郎のモデルとなった牧野富太郎博士の経歴について知りたい方

主題歌「愛の花」をチェックする↓↓

- NHKの連続テレビ小説「らんまん」槙野万太郎とは?槙野万太郎役は神木隆之介さん画像を紹介

- 牧野富太郎博士のプロフィール

- 牧野富太郎博士の経歴と生涯

- 槙野万太郎のモデル牧野富太郎博士の父母や妻や子供と経歴は?まとめ

- FAQ

- 牧野富太郎博士は何を発見した人か?

- 牧野富太郎博士はどんな人か?

- 牧野富太郎博士の凄さは?

- 牧野富太郎博士の誕生日は?

- 牧野富太郎博士は何歳まで生きた?

- 牧野富太郎博士のあだ名は?

- 牧野富太郎博士の結婚はいつ?

- 牧野富太郎博士の奥さんは誰?

- 牧野富太郎博士の最初の妻は誰ですか?

- 牧野富太郎を支えた二人の妻は誰ですか?

- 牧野博士には子供がいましたか?

- 朝ドラ「らんまん」井上竹雄(いのうえ たけお)のモデルは誰ですか?

- 牧野富太郎博士が命名した植物は?

- 牧野富太郎博士が好きな花は何か?

- 牧野富太郎博士が命名したスエコザサとは何か?

- 牧野富太郎博士の実家の酒屋は誰が継いだのか?

- 牧野富太郎博士の実家の「岸屋」はどうなったか?

- 牧野富太郎博士の口癖は?

- 牧野富太郎博士の「雑草という草はない」の意味は?

- 牧野富太郎博士が彦根城で発見し命名した植物は?

- 牧野富太郎博士と南方熊楠の交流はあったか?

NHKの連続テレビ小説「らんまん」槙野万太郎とは?槙野万太郎役は神木隆之介さん画像を紹介

画像引用元:楽天

NHKの連続テレビ小説「らんまん」で主役の槙野万太郎役の神木隆之介さんです。

こちらの画像、実は私が住んでいる大泉学園の街中の至る所で掲示されています!

ちなみに、幼少期は森優理斗さんが演じました。

少年期は小林優仁さんが演じました。

らんまんの登場人物を知りたい方は【らんまん相関図】をご覧ください。

槙野万太郎のらんまんDVDをチェックする↓↓

朝ドラらんまん週タイトルの花とあらすじ

NHK朝の連続テレビ小説「らんまん」の週タイトルの花とあらすじです。

※あらすじは、NHKらんまんWebサイトより引用

週 タイトルになった花の名前 あらすじ 第1週 バイカオウレン 春らんまんの明治の世を天真らんまんに駆け抜けた植物学者・槙野万太郎(神木隆之介)の物語がはじまる―。土佐の酒蔵・峰屋の跡取りとして生まれた万太郎(森優理斗)は草花が大好きな男の子。生まれつき病弱ですぐに熱を出して倒れてしまう。「万太郎はいっそ生まれてこなければよかった」という親戚の心ない言葉に深く傷ついた万太郎は、病床の母ヒサ(広末涼子)の制止を振りきって家を飛び出してしまう。そして、行き着いた裏山の神社で自らを「天狗」と名乗る謎の武者との不思議な出会いを果たす。 第2週 キンセイラン 9歳になった万太郎(小林優仁)は武家の子息だけが通学を許される学問所に通うこととなった。あまり乗り気ではない万太郎は、初日から雰囲気になじめず、武家の子息たちにもいじめられ登校拒否に・・・。しかし学頭である池田蘭光(寺脇康文)から植物の不思議な生態について教えを受け、学ぶ楽しさを知る。それ以来、積極的に学問所に通い始め、興味のある植物の研究に没頭するようになる。それから3年の月日が流れ、新政府による小学校の開校にともない学問所は廃止。蘭光も佐川を離れることになる。蘭光はタキ(松坂慶子)の了解を得て、万太郎を最後の課外授業にいざなう。 第3週 ジョウロウホトトギス 18歳になった万太郎(神木隆之介)だが、相変わらず植物の研究に没頭する日々を送っていた。一方、姉の綾(佐久間由衣)も禁じられた酒造りへの夢を諦められずにいた。そんな折、東京で開催される博覧会に峰屋の酒を出品することが決まり、万太郎は竹雄(志尊淳)を伴って初めて上京することに。訪れた上野の博覧会場で菓子屋の娘・寿恵子(浜辺美波)との運命の出会いを果たす。また憧れの植物学者、野田(田辺誠一)や里中(いとうせいこう)との出会いから大きな刺激を受ける。万太郎がますます植物学に引かれていく一方、竹雄は万太郎の心が峰屋から離れることに不安を感じる。 第4週 ササユリ 佐川に帰ってきた万太郎(神木隆之介)は、植物学の道をきっぱり諦め、峰屋の当主として生きることを約束する。万太郎が本心を隠していると察したタキ(松坂慶子)は、万太郎を峰屋に縛り付けるため、綾(佐久間由衣)と夫婦になるよう言い渡す。姉弟として生きてきた二人はタキの命令に反発し、綾は家を飛び出してしまう。向かった先は蔵人・幸吉(笠松将)の村だった。万太郎も綾を探して高知へ向かうが、自由民権運動の集会で偶然出会った政治結社のリーダー・早川逸馬(宮野真守)と意気投合。逸馬は万太郎を「ジョン万次郎」こと中濱万次郎(宇崎竜童)と引き合わせる。 第5週 キツネノカミソリ 自分の行きたい道を進むと心に誓った万太郎(神木隆之介)と綾(佐久間由衣)は、佐川に帰る前に早川逸馬(宮野真守)の演説会に参加する。思いがけず登壇することになった万太郎は、突如乱入した警官隊に逮捕されてしまう。高知の警察署で厳しい取り調べを受ける万太郎と逸馬。竹雄(志尊淳)からてん末を聞いたタキ(松坂慶子)は自ら高知へ出向き万太郎を救出し、無事に佐川へと連れ戻す。峰屋に帰った万太郎は、植物学の道を進むため東京へ行かせてほしいと、タキにその熱い思いをぶつける。それから時は流れ、春。万太郎は峰屋の面々に見送られ東京へと旅立つのだった…。 第6週 ドクダミ 東京に着いた万太郎(神木隆之介)と竹雄(志尊淳)は、野田基善(田辺誠一)らがいる博物館へ足を運び、植物談義に花を咲かせる。野田から東京大学への紹介状をもらった万太郎は、次に名教館時代の学友・広瀬佑一郎(中村蒼)を訪ねる。佑一郎の叔父の家を下宿先として紹介してもらったのだ。しかし植物標本などの荷物が多すぎるから捨ててほしいと言われてしまい、結局、自分たちで下宿先を探すことに。大八車を引いて東京の町をさまよう二人だったが、貴重な標本が入ったトランクを盗まれてしまう…。そしてたどり着いたのは、ドクダミが咲く薄暗い根津の長屋。そこに住む愉快な仲間たちと共に、東京での新たな暮らしがスタートする。 第7週 ボタン 長屋の住人らに見送られ、万太郎(神木隆之介)はいよいよ憧れの東京大学植物学教室へと向かう。青長屋とよばれる校舎に足を踏み入れた万太郎は、植物研究の最先端の場を目の当たりにして興奮する。教授の田邊(要潤)に「土佐植物目録」を見せ、大学へ出入りをさせてもらえないかと懇願するが、助教授の徳永(田中哲司)は猛反対。教室内に不穏な空気が流れるなか、田邊教授は意外にも万太郎と意気投合し、植物学教室への出入りを許可する。翌朝、万太郎は教室への差し入れを買おうと、白梅堂へと立ち寄った。寿恵子(浜辺美波)の好きな植物が「ボタン」だと知った万太郎は、彼女のために絵を描きプレゼントする。 第8週 シロツメクサ 東京大学に通い始めた万太郎(神木隆之介)は、標本の整理などを楽しくこなす一方で、学生たちから部外者扱いを受け落ち込んでいた。竹雄(志尊淳)から喝を入れられ、元気を取り戻した万太郎は、東京の草花をもっと知ろうと、倉木(大東駿介)の案内で植物採集をすることを思いつく。泥だらけでイキイキとした表情で大学にやってくる万太郎。その姿を見た学生の波多野(前原滉)と藤丸(前原瑞樹)の気持ちは少しずつ動き始めるのだった。そんなある日、白梅堂へ立ち寄った万太郎は寿恵子(浜辺美波)と会話をする中で、いつか日本中の植物の名を明かし植物図鑑を作りたい、という新たな目標を見つける。 第9週 ヒルムシロ いつか日本中の植物の名を明かし植物図鑑を作りたい、という夢を掲げた万太郎(神木隆之介)は、その第一歩として、植物学雑誌の出版を目指していた。一方、寿恵子(浜辺美波)は元薩摩藩士の富豪・高藤(伊礼彼方)から誘いを受け、舞踏練習会に参加することとなった。そして、万太郎も田邊教授(要潤)の誘いで高藤家のサロンへ行ったところ、ばったりと寿恵子と出会う。田邊から植物学雑誌を作ることの許しを得られたものの、どうも頭の中から寿恵子のことが離れず、仕事に身が入らなくなってしまった万太郎。長屋の住人である、りん(安藤玉恵)、えい(成海璃子)、ゆう(山谷花純)の3人の女性に励まされ、万太郎は自分の気持ちを伝えようと白梅堂へ向かうが・・・ 第10週 ノアザミ 植物学雑誌を作りたい万太郎(神木隆之介)は、大畑(奥田瑛二)が営む印刷所に向かい、見習いとして働かせてほしいと懇願する。自分が描いた絵をそのまま印刷できる石版印刷の技術を習得するためだ。大畑から許しを得た万太郎は、竹雄(志尊淳)の心配をよそに、昼間は大学で標本の分類作業、夜は印刷所で修業という生活を始める。一方の寿恵子(浜辺美波)は、万太郎が店に来なくなったことにヤキモキする毎日。そんな中、高藤(伊礼彼方)に思いもよらぬことを告げられる。 第11週 ユウガオ 万太郎(神木隆之介)が印刷所で修業を始めて1か月が過ぎた。石版印刷の技術にも磨きがかかり、雑誌創刊に向けて着々と準備を進めていた。そんなある日、竹雄(志尊淳)が働くレストランに、寿恵子(浜辺美波)と高藤(伊礼彼方)がやってくる。衝撃的な会話を聞いてしまった竹雄は、急いで万太郎に伝えにいく。しかし、万太郎は一人前の植物学者として寿恵子を迎えに行くと言ってきかず、今は、雑誌創刊を優先するという気持ちを曲げないのだった。寿恵子もまた、ある決意を胸に舞踏会の発足式へと挑む。 第12週 マルバマンネングサ 長屋にいる万太郎(神木隆之介)のもとに現れたのは、舞踏会のドレスを着た寿恵子(浜辺美波)。寿恵子の登場に沸く長屋の仲間たちの前で、二人は気持ちを確かめ合い、永遠の愛を誓うのだった。それから半年後の春、万太郎、寿恵子、竹雄(志尊淳)の三人は故郷の佐川へと里帰りをする。その頃、峰屋では綾(佐久間由衣)と市蔵(小松利昌)が酒屋に課せられる税金の制度が変わったことで窮地に立たされていた。ある日、万太郎のもとへ、植物学の権威・マキシモヴィッチ博士からの手紙が届く。 第13週 ヤマザクラ 植物学者・マキシモヴィッチからの手紙は、万太郎(神木隆之介)の研究成果を高く評価する内容だった。タキ(松坂慶子)は早く東京へ戻った方がよいと、二人の祝言を急がせる。しかし、タキの病状も悪化していたのだった。祝言の準備が進む中、万太郎、竹雄(志尊淳)、寿恵子(浜辺美波)の三人は横倉山へと植物採集に出かける。竹雄は寿恵子に万太郎の植物採集の手助け方法を教える。それからしばらく後、万太郎の祝言を無事に見届けたタキは、満開の桜に見守られながらあの世へと旅立つのだった。 第14週 ホウライシダ タキ(松坂慶子)の法要を終え、東京に戻ってきた万太郎(神木隆之介)と寿恵子(浜辺美波)。いよいよ長屋での新婚生活が始まる。万太郎は高知で採集してきた植物標本を手に大学へと向かう。その中に、新種かもしれない植物があることを植物学教室の面々に伝えると、田邊(要潤)から突然、その標本を持って自宅に来るよう命じられる。その夜、万太郎は、田邊から「専属のプラントハンターにならないか」との誘いを受ける 第15週 ヤマトグサ 何の身分もない自分が新種の発表をするにはどうしたらよいのか? 万太郎(神木隆之介)は、自らの手で図鑑を発刊することで植物学者として世の中に認めてもらうしかない、という結論にたどり着く。そのために昼間は研究、夜は大畑印刷所へ通うことを決心するが、それを聞いた寿恵子(浜辺美波)は思わぬ行動に出る。ある日、長屋に大窪(今野浩喜)が訪ねてきて、万太郎が高知で採集してきた植物の共同研究を持ちかける。 第16週 コオロギラン 万太郎(神木隆之介)は植物図鑑の出版を開始し、植物学者の一人として認められていく。一方、田邊教授(要潤)は、トガクシソウの国際学会認定に失敗し、不機嫌を周囲にまき散らす。そんな植物学研究の現状に絶望を感じた学生の藤丸(前原瑞樹)を伴って、万太郎は更なる研究や図鑑作成のために植物採集旅行に出る。身重の寿恵子(浜辺美波)は、予定より早く産気づき、十徳長屋の住人達に助けられながら、無事に第一子を出産する 第17週 ムジナモ 万太郎(神木隆之介)が植物採集の旅から帰ってきた日に、寿恵子(浜辺美波)は無事に女の子を出産。子育てと図鑑の出版に追われながらも、万太郎は充実した日々を送っていた。そんなある日、ゆう(山谷花純)から誘われて出かけた池のほとりで、万太郎は見たこともない水生植物と出会う。翌日、その植物を持って植物学教室へ行くと、田邊(要潤)は、それが日本でまだ発見されたことのない食虫植物であることを万太郎に教え、論文と植物図を書いて世界に向けて発見報告をするよう命じる。 第18週 ヒメスミレ 万太郎の書いたムジナモ発見の論文に激怒した田邊は、大学への出入りを禁じ、さらに土佐植物目録と標本500点を大学に寄贈するよう命じる。万太郎は急いで論文を書き直したが、田邊の気持ちは変わらなかった。そんなとき、ロシアのマキシモヴィッチ博士から、万太郎のムジナモの研究を高く評価するとの手紙が届く。万太郎は、自分を認めてくれる人のもとで研究をしようと、寿恵子と娘を連れてロシアへ行くことを決める。そのころ峰屋では、綾と竹雄が窮地に立たされていた。 第19週 ヤッコソウ 長女の園子が亡くなり、悲しみに暮れる寿恵子だったが、万太郎や母のまつに支えられながら無事に第2子を出産する。そんなある日、ロシアからマキシモヴィッチ博士が亡くなったとの知らせが届く。ロシア行きを断念した万太郎は、今、自分のやるべきことをやると決心。まずは田邊から寄贈を命じられた標本制作のため、植物採集の旅に出ることにする。高知の山奥で虎鉄という少年と出会い、彼の案内で珍しい植物を発見する。その植物を新種だと認定した万太郎は「ヤッコソウ」という和名をつける。 第20週 キレンゲショウマ 万太郎のもとに、虎鉄たちから続々と植物標本が送られてくるようになった。一つ一つ丁寧に調べ、返事を書いて、日本中に万太郎の植物仲間が増えていった。それから3年の月日が流れ、長屋の面々はそれぞれ旅立ち、寿恵子は3人目の子を妊娠する。一方、田邊は後ろ盾を失い、学長や大学の評議員などすべての役職を辞任。失意の田邊だったが、妻の聡子に背中を押され植物の研究に本腰を入れるようになる。学生たちと採集旅行に出かけた田邊は、そこで見つけた新種の植物を、大学の総力を挙げて研究し「キレンゲショウマ」と名付け発表する。 第21週 ノジギク 田邊に代わって徳永が教授となってから2年の月日が流れた。ある日、田邊が不慮の事故で亡くなったという知らせが届く。聡子から田邊の遺言を聞き、その蔵書を受け取った万太郎はさらに研究に打ち込む。しかし、このころの槙野家の生活はギリギリ。寿恵子は、万太郎の研究と家族の生活のために、叔母・みえの料亭で働くこととなった。ある夜、得意客の岩崎弥之助が訪れ、皆で菊を持ち寄って品評会をしたいと言い出す。そして一等に選ばれた菊は、岩崎が買い上げると言う。借金返済のために、寿恵子は万太郎に頼んで、菊を採集してきてもらう。 第22週 オーギョーチ 教授となった徳永(田中哲司)に助手として迎えられた万太郎(神木隆之介)は、7年ぶりに植物学教室へと戻った。この時、徳永らが目指していたのは顕微鏡の奥の世界。波多野(前原滉)と野宮(亀田佳明)が手を組み、イチョウとソテツの精子を発見しようとしていた。万太郎の研究は古いと大窪(今野浩喜)に言われたが、万太郎は自分のやり方を変えるつもりはなかった。そんなある日、万太郎は学術調査団の一員として台湾へ派遣されることになる。 第23週 ヤマモモ 竹雄(志尊淳)と綾(佐久間由衣)の夫婦が商売をしようと東京にやってくる。資金を貯めて、いつかまた酒蔵を開くことを夢みていた。二人が出した屋台は、そばをメインとし高知の郷土料理も楽しめ、万太郎(神木隆之介)たちは大喜び。そして寿恵子(浜辺美波)は、竹雄と綾のいきいきと働く姿を見て自分も商売を始めることを決意する。早速、渋谷の街を食べ歩き、街の人と会話をして手作りの地図を完成させる。渋谷の街に大きな魅力を感じた寿恵子は、人と人をつなぐ待合茶屋「山桃」を開店させる。 第24週 ツチトリモチ 万太郎(神木隆之介)は図鑑発刊に向けて原稿を描き続ける日々を送っていた。そんなある日、早川逸馬(宮野真守)が寿恵子(浜辺美波)の店にやってくる。万太郎は逸馬と久々の再会を果たし、永守徹(中川大志)という青年を紹介される。永守は万太郎に図鑑発刊のための費用を支援したいと申し出る。一方、竹雄(志尊淳)と綾(佐久間由衣)、そして藤丸(前原瑞樹)は、酒蔵を開くため沼津へと移り住むことを決める。 第25週 ムラサキカタバミ 万太郎(神木隆之介)は、自分の植物学を貫くために大学を辞職。そして、時代は変わり大正12年。東京を襲った関東大震災は下町を焼き尽くし、十徳長屋も被害を受ける。万太郎たちは、間一髪で持ち出した標本と共に寿恵子(浜辺美波)の店に避難。全ての標本を救えず落ち込む万太郎だが、焼き荒れた道ばたで見かけた「ムラサキカタバミ」に勇気づけられ…寿恵子もまた大きな決断をする時がきていた。 第26週 スエコザサ 渋谷にあった寿恵子(浜辺美波)の店は高値で売れ、その資金をつぎ込んで、練馬に広大な土地を手に入れる。そこに大きな屋敷を構えた槙野家、しかし寿恵子は具合を悪くしていた。万太郎(神木隆之介)は看病をしながら、「日本全国の草花を載せた図鑑を完成させる」という寿恵子との約束を果たすため、日々研究に取り組むのだった。 NHK朝の連続テレビ小説「らんまん」あらすじ※

「おまん、誰じゃ?」がぼぶたろう的流行語になった、

NHK朝の連続テレビ小説「らんまん」もう一度見るならDVDをチェック!

DVD BOX1↓↓

DVD BOX2↓↓

DVD BOX3↓↓

牧野富太郎博士のプロフィール

2023年度前期 連続テレビ小説「らんまん」の主人公:槙野万太郎のモデルになった牧野富太郎博士のプロフィールです。

牧野 富太郎の生い立ち

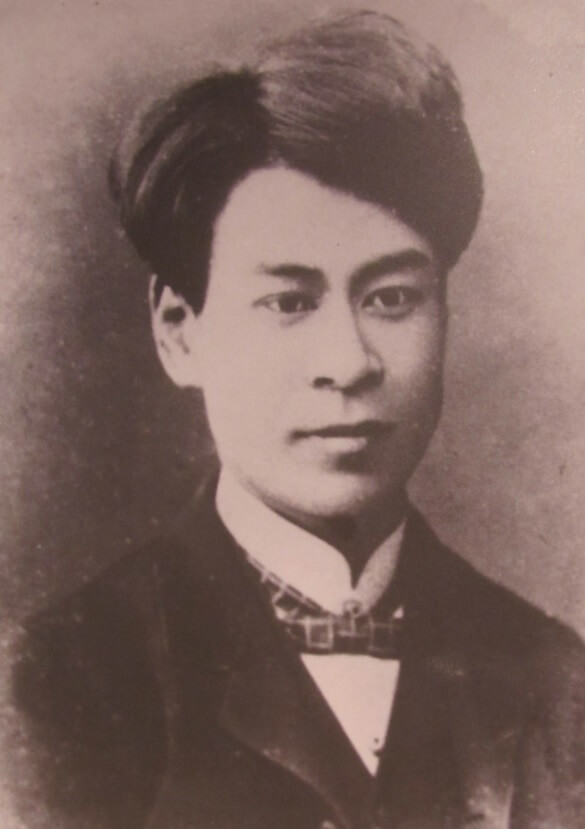

- 名前:牧野 富太郎 (まきの とみたろう)

- 出生地:高知県高岡郡佐川町

- 生年月日:1862年5月22日

- 没日:昭和32年1月18日(94歳)

- 学歴:佐川小学校中退

- 学位:理学博士

- 好きな食べ物:牛肉

- 嫌いなもの:酒

酒はすぐに酔って全くダメです。あんまり興味がないです。飲みません。

一番好きは・・牛肉が好きで小さいときから好きで、牛肉が一等ですね

牧野 富太郎 (まきの とみたろう):1862年5月22日(文久2年4月24日) ~ 1957年(昭和32年1月18日)、高知県高岡郡佐川町出身の植物学者。日本ではじめて新種のヤマトグサに学名をつけました。

収集した標本は約40万点、所蔵は約4万5千冊で、1,500種類以上の植物を発見、命名し、日本の植物分類学の礎を作った一人です。コミヤマスミレ、ノジギク、チトセカズラ、ヤッコソウなどの名前を命名しました。

牧野富太郎博士は、喫煙をせず、牛肉や紅茶やコーヒーを好み、さらに、お菓子などの甘いものが大好きで、ドラマの中でも「山椒餅」や「かるやき」といった甘いものが登場しました。

お菓子つながりから妻:壽衛と結婚します。

牧野富太郎は植物が好きな人はみんなお友達というノリでした。また、海洋生物や植物のご研究に力を注いだ昭和天皇に牧野富太郎が御進行を行いました。

昭和天皇の印象について聞いたところ「友達みたいでした」と言いました。

それを聞いた次女が「お父さん!ちょっとそれは・・」と突っ込みをいれました。

こんな感じで破天荒であり、欲しい研究の本を買うと借金が増えたりと波乱万丈な人生に見えますが、牧野富太郎からみたら、必然であり、波乱万丈ではなかったと考えていました。

「まきのまきのレター」は絵本で牧野富太郎博士を知ることができます!

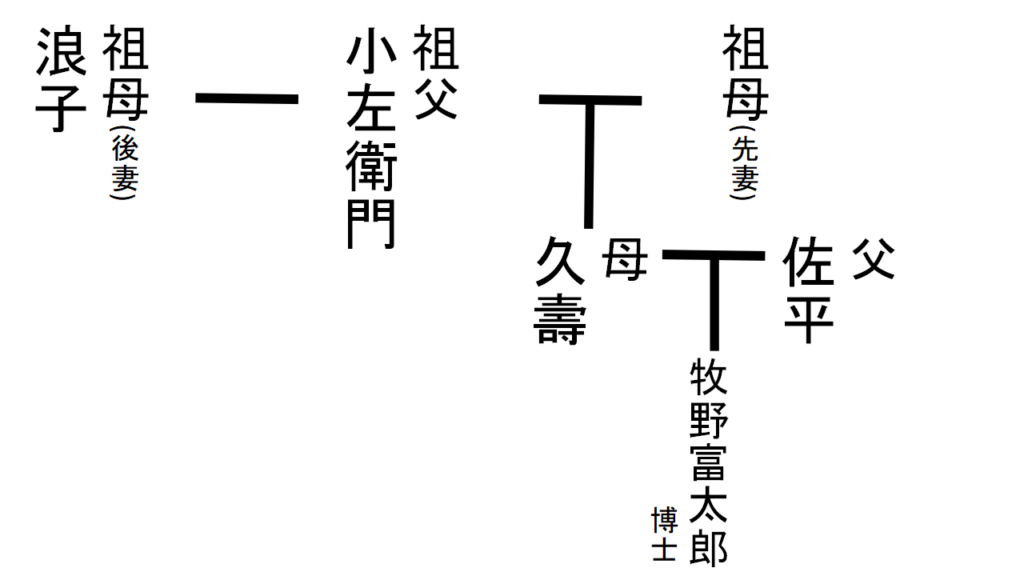

牧野富太郎博士の父母は?大切に育ててくれた祖母とは血のつながりはない

牧野富太郎の父は佐平、母は久壽です。

牧野富太郎が3歳の時に佐平が、5歳の時に久壽が病気で亡くなってしまいます。

そのため、母親が亡くなって以降、祖母浪子が牧野富太郎を育てました。

実は、祖母浪子と牧野富太郎博士には血のつながりはありませんでした。

ですが、牧野富太郎博士を大切に育て上げました。

牧野富太郎博士が幼少期の頃、「西洋ハタットウ(土佐の言葉でバッタ)」と呼ばれるほど、痩せこけていてあばら骨がでていたため祖母浪子がクサギの虫や赤ガエルを薬として食べさせたり、お灸をすえたりしました。

牧野富太郎博士は自伝でこのように記しています。

「育ててくれたのは祖母で、牧野家の一人息子として、とても大切に育てたものらしい。小さい時は体は弱く、時々病気をしたので注意をして養育された。祖母は私の胸に骨が出ているといって随分心配したらしい。酒屋を継ぐ一人子として大切な私だったのである」

牧野富太郎『牧野富太郎自叙伝』講談社2004年

牧野富太郎博士の兄・姉・妹の兄弟は?

牧野富太郎は一人っ子です。なので、兄・姉・妹がいません。

しかし、ドラマ上では姉:綾がいます。このモデルは従妹の猶(なお)ではないかと思います。

牧野富太郎と猶は、結婚と離婚をしますが、ドラマも万太郎と綾を夫婦しようとするシーンがあります。

牧野富太郎博士の妻の写真や子供は?家族について

牧野富太郎の妻である小澤壽衛は明治 6年(1873)生まれ。

壽衛の父は彦根藩主井伊家の元家臣である小澤一政で陸軍の営繕部に勤めていました。

飯田町の大きな邸宅に住んでいて、壽衛は末娘でした。壽衛が子供の頃は裕福で壽衛も唄や踊りを習いましたが、一政が亡くなると家が傾き、邸宅を売却します。

京都出身の母親が飯田町に小さなお菓子屋を営みました。

そのお菓子屋で牧野富太郎博士は、壽衛と出会います。

牧野富太郎は、小澤壽衛との間に13人の子供をもうけました。うち、7人の子供が育ちました。

壽衛は富太郎を尊敬し、支えていました。ちなみに、壽衛は外出をする際、借り着をしてオシャレをしていました。(でも牧野富太郎はそのことをしらなかったのではと言われています。)

でも昭和3年56歳で他界してしまいました。

牧野富太郎の7人の子供は以下の通り。

- 長女:香代

- 次女:鶴代

- 長男:春世

- 次男:百世

- 三男:勝世

- 三女:己代

- 四女:玉代

現代と比べ、医療が発達していない当時は、子供が育たないことがわかりますね。

牧野富太郎博士の経歴と生涯

牧野富太郎博士の経歴を時系列で紹介します。

少年期まで高知県で過ごす

- 文久 2年(1862) 0歳 4月24日土佐国高岡郡佐川村(現佐川町)に「岸屋」という酒造業を営む名家の一人息子として生まれる。幼名。成太郎。

- 慶応元年(1865) 3歳 父、佐平病気で亡くなる。

- 慶応 3年(1867) 5歳 母、久壽病気で亡くなる。祖母浪子に育てられる。

- 慶応 4年(1868) 6歳 祖父、小左衛門病気で亡くなる。このころに、富太郎と改名。

あだ名は「西洋ハタットウ(土佐の言葉でバッタ)」。痩せこけていてあばら骨がでて、色白で鼻が高く、なんとなく西洋人のような顔つきからそう呼ばれていました。 - 明治 5年(1872)10歳 土居謙護の寺子屋で習字を習う。

- 明治 6年(1873)11歳 漢学者:伊藤蘭林の塾で漢学の基礎を固める。

(武士の子は上座、町人の子は下座とわけられていましたが、勉学については富太郎が抜きんでていました。)

名教館に入り西洋の諸学科を学ぶ、英語学校の生徒となる。

後の妻、小澤壽衛生まれる。 - 明治 7年(1874)12歳 学制令により佐川小学校が開校され入学。

(ドラマと同様に博物図の掛け図に興味をもつ) - 明治 9年(1876)14歳 小学校の授業に飽き足らず、自主退学。

採集した植物を江戸時代の百科事典に相当する「重訂本草綱目啓蒙」などで調べ植物の名前を覚える。 - 明治10年(1877)15歳 佐川小学校授業生(臨時職員)となる。月俸3円。昆虫にも興味を持ち採集する。

(ドラマでは先生になって欲しいと小学校の先生から頼まれますが、槙野万太郎は断りました。) - 明治12年(1879)17歳 授業生を辞め、高知市の弘田正郎の五松(ごしょう)学舎に入塾。

- 明治13年(1880)18歳 高知中学教員の永沼小一郎を知り、欧米の近代植物学の影響を受ける。

このころ高知では伝染病のコロリ(コレラ)が流行っており、富太郎は佐川へ帰ります。

①忍耐を要す

②精密を要す

③草木の博覧を要す

④書籍の博覧を要す

⑤植学に関係ある学科は皆学ぶを要す

⑥洋書を講ずるを要す

⑦当(まさ)に画図を引くを学ぶべし

⑧宜(よろ)しく師を要すべし

⑨吝財者(りんざいしゃ)は植物者たるを得ず

⑩跋渉(ばっしょう)の労を厭(いと)うなかれ

⑪植物園を有するを要す

⑫博(ひろ)く交(こう)を同志に結ぶ可し

⑬邇言(じげん)を察するを要す

⑭書を家とせずして、友とすべし

⑮造物主(ぞうもつしゅ)あるを信ずるなかれ

牧野富太郎は佐川町の「公正社」という結社に参加し副社長に就任。中心人物としてのめりこみます。でも警察による圧力により、公正社は佐川学術会に変わります。

植物学の見識を深めるため上京へ・「植物学雑誌」「日本植物志図篇」を出版

- 明治14年(1881)19歳 第2回内国勧業博覧会の見物と、顕微鏡や書物の購入のため初めて上京。

文部省博物局に田中芳男(博物図の作成者)らを訪ね最先端の植物学の知識に触れる。

土佐に帰り高知県西南部の植物採集を行う。

初めての上京から佐川に戻った牧野富太郎は、植物採集の旅に1か月出かけました。

この時初めて、高知県西南部を植物調査をし「幡多郡採取草木図解説」として記録に残しました。

- 明治17年(1884)22歳 二度目の上京。本格的に植物学を志し上京。

東京大学理学部植物学教室への出入りを許され研究に没頭する。

とはいっても、研究の費用は全部自費。実家から費用を工面していました。

この年より明治26年までの間、東京と郷里佐川を度々往来。

下宿は採取した草木にあふれ「狸の巣」と呼ばれていました。 - 明治19年(1886)24歳 三度目の上京。東京近郊で植物の採集を行う。

この頃、神田錦町の印刷所の太田義二から石版印刷技術を習得する。

(ドラマでは大畑印刷所:大畑義平として登場します。ドラマと同じように牧野富太郎博士は昼間は大学へ夜は手をインクだらけにしながら石版印刷のやり方を習得します。)

東京に住むことは考えていなかったので、出版は土佐で行おうと考え、石版印刷の機械を購入し土佐へ送ったが、東京でやるほうが便利なので土佐で出版する計画は止めました。

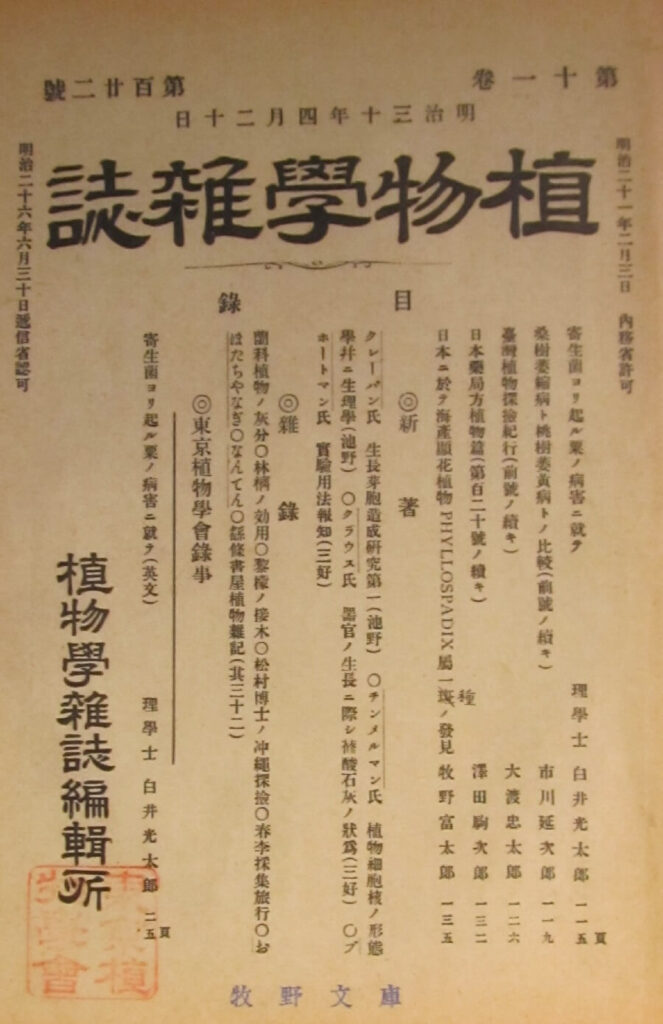

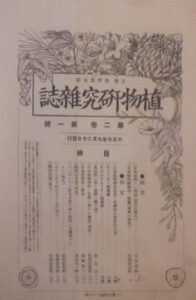

- 明治20年(1887)25歳 市川延次郎、染谷徳五郎と「植物学雑誌」創刊。「植物学雑誌」の巻頭論文として「日本産ヒルムシロ属」を掲載

この植物学雑誌を博物局の田中芳男らにも差し出します。

ロシアの植物学者マキシモヴィッチに標本を送る。

祖母浪子病気で77歳で亡くなる(戒名は智海妙信女)。

(祖母の御恩に報いるためにも「日本植物志」をつくりあげることを決意する)

雑誌の刊行にあたり、牧野富太郎博士と市川延次郎、染谷徳五郎と共に原稿を用意し、矢田部良吉教授に相談しました。当時、東京植物学会という学会組織があり、矢田部良吉教授は渡りに船で、学会の機関誌として創刊することになりました。

※これは、ほぼドラマと同じですね。

創刊号は牧野富太郎博士や染谷徳五郎など8人の論文を掲載し、牧野富太郎博士は「日本産ヒルムシロ属」について論文を掲載しました。

これだけでは、牧野富太郎博士は満足せず、自ら石版印刷印刷の機械を購入し、石版印刷技術を習得後、「日本植物志図篇」を出版します。

小澤壽衛と結婚所帯をもつ

牧野富太郎博士は下宿していた麹町三番町から本郷にある東京帝国大学へ行く途中、飯田町にあった小さなお菓子屋の娘である小澤壽衛と出会います。

- 明治21年(1888)26歳 四度目の上京。自ら石版印刷した「日本植物志図篇」第1巻第1集刊行。この頃、小澤壽衛と根岸で新所帯を持つ。仲人は印刷所の太田義二でした。牧野富太郎博士は、小澤菓子店の娘との仲を取り持ってくださいと太田義二に頼みました。

「日本植物志図篇」第1巻第1集の出版は、私にとって苦心の決勝であった。日本の植物誌をはじめて打ち建てた男は、この牧野であると自負している。

浜辺美波さんが演じました。

今朝の『らんまん』は撮影用意中だったのでみんなで視聴することが出来ました😶🌫️竹雄と綾のお祭り、素敵だったなあ😶🌫️😶🌫️

— 浜辺美波 (@MINAMI373HAMABE) April 27, 2023

フィルムカメラで撮った写真を現像に出しているのですが、2.3週間かかるみたいで…皆とのお写真まだ出来上がらなくて。

最近の微妙な映像だけ共有させてください。おちゃめな神木万 pic.twitter.com/uOTxaykjfw

東京で植物学に邁進する

- 明治22年(1889)27歳 「植物学雑誌」の誌上で、大久保三郎と共同研究した新種ヤマトグサに日本で初めて学名(Theligonum japonica Okubo et Makino)をつけて発表。外国の誰かが学名を付けて発表しているケースもあるので、慎重を重ねて「新種のものを既知の種にはないもの」を特定した上での発表となりました。

当時、日本の植物は外国の植物学者によって命名されましたが、新種「ヤマトグサ」については、牧野富太郎が日本で初めて命名しました。

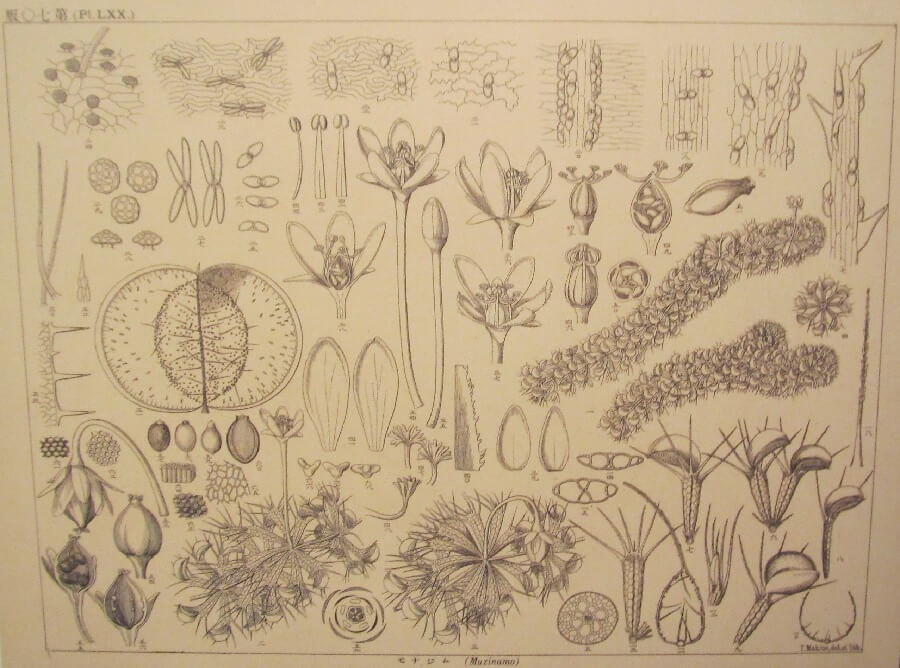

- 明治23年(1890)28歳 東京府下岩井村(現江戸川区北小岩)の江戸川の河川敷でムジナモを発見。

食虫植物である珍しい植物の発見が世界に広まり植物学者の注目を浴びるが、これを契機に植物学教室への出入りを禁止され、このときばかりは、大学の矢田部良吉教授を恨んでいました。

マキシモヴィッチの所に行こうとするが、彼がインフルエンザで亡くなったため断念。

ムジナモは1年に1時間しか花をつけず。上の植物図は誰も見たことがないムジナモの花の変化の様子が丁寧に描かれて世界で評価を受けました。

矢田部良吉教授には「今の日本には植物の研究者が少ない。一人でも排除して研究を封じることは、植物学界の損失であり、進歩を妨げることになる。また先輩には後輩を引き立てるぎむがあるはずです。」と訴えたのですが聞き入れてもらえませんでした。

- 明治24年(1891)29歳 佐川の実家の経営が破綻し、家財整理のため高知に帰郷。

「岸屋」は人手に譲り、最終的に現在の「司牡丹酒造」に譲られました。

「岸屋」があった場所には現在、「牧野富太郎ふるさと館」となっています。 - 明治25年(1892)30歳 高知県下を採集。

- 明治26年(1893)31歳 帝国大学理科大学嘱託、臨時雇用を経て助手となる。月俸15円

富太郎を追い出した矢田部良吉教授が追い出され、植物に対する情熱をみんなが認めていたので、松村任三教授から助手として採用されました。研究する環境が整いました。

月俸15円でしたが、研究のためのお金は惜しまなかったため借金が増えました・・

御飯にお醤油をかけて食べたり、おかずはこんにゃくだけだったりと家計で苦労しました。 - 明治29年(1896)34歳 台湾で植物調査を実施

- 明治32年(1899)37歳 「新撰日本植物図説」刊行。

「大日本植物志」で世界的な評価を得る

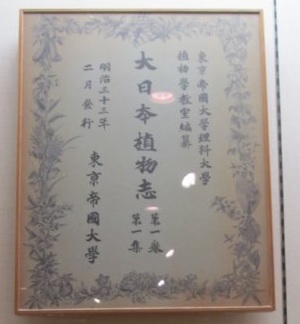

- 明治33年(1900)38歳 代表作「大日本植物志」第1巻1集刊行。世界的な評価を得る。

「大日本植物志」は第4集まで発行された。

植物学教室が松村任三教授派と牧野富太郎博士派を分裂してしまい、第4集までで中止となる。

- 明治34年(1901)39歳 「日本植物考察(英文)」を「植物学雑誌」に連載開始。

- 明治36年(1903)41歳 「植物名称の通信」を通じて、植物愛好家に標本集めの支援を求める。

植物の収集が一行に進まず焦っており、日本の植物の戸籍簿を作る為、標本をお送りください。お礼にその植物の正確な名称をおしらせしますと記載。 - 明治39年(1906)44歳 「日本高山植物図鑑」(三好学と共著)刊行。

- 明治40年(1907)45歳 東京帝室博物館嘱託となる。「増訂草木図説」刊行。

- 明治41年(1908)46歳 「植物図鑑」(北隆館)刊行。

- 明治42年(1909)47歳 「横浜植物同好会」創立、会長となる。

新種ヤッコソウを発表(らんまんのオープニングソング中にでてきます) - 明治43年(1910)48歳 東京帝国大学理科大学助手の休職を命じられ、同大学の植物調査嘱託となる。

- 明治44年(1911)49歳 「東京植物同好会」創立、会長となる。

南方熊楠と開花したハチクの標本を同封した手紙を通して交流を持つ。 - 明治45年(1912)50歳 東京帝国大学理科大学講師となる。月俸30円

- 大正 2年(1913)51歳 「植物学講義」(中興出版)刊行。

ドイツの有名な植物分類学者であるエングラーと日光で採集 - 大正 5年(1916)54歳 「植物研究雑誌」を創刊。神戸の資産家:池長 孟(はじめ)が標本を3万円で買い取ることによって経済的危機を救われる。

標本自体は、神戸の池長植物研究所に収容される。

「植物研究雑誌」の創刊号は牧野富太郎の論文で埋め尽くされ、多くの人々に植物の魅力を伝えることとなりました。現在は、植物分類学、生薬学およびそれらに関連する分野の学術雑誌となっています。

- 大正12年(1923)61歳 関東大震災を受けて、標本や収集資料が失われることを危惧する。

- 大正13年(1924)62歳 南方熊楠が住む和歌山県田辺市に植物採集のため訪れるが南方へ案内されようとすると牧野富太郎博士は断った。

- 大正14年(1925)63歳 根元莞爾と共著「日本植物総覧」(日本植物総覧刊行会)刊行。「日本植物図鑑」(北隆館)刊行。

妻の料亭を売却し終の棲家を購入:北豊島郡大泉町、今の大泉学園へ

- 大正15年(1926)64歳 妻、壽衛の尽力で東京府下北豊島郡大泉町(現練馬区東大泉)に新居を構える。(新居を建てる前は、壽衛が渋谷で「いまむら」という料理屋を3年間ほど経営し、売却した資金で大泉に土地を買いました。それまで引っ越しを18回もして点々としました。)

壽衛は、大泉の土地に自宅だけでなく、標本を入れる標本館や日本全国から採取した植物を植える庭を用意して植物園を作ることを考えました。

※ドラマでは百喜と大喜に土地を探させますが、史実では、大泉村役場の書記・芹沢薫一郎と、植物好きの同役場収入役・渡辺徳右衛門が土地を紹介しました。 - 昭和 2年(1927)65歳 東京帝国大学から理学博士の学位を受ける。

寿衛の身体に異変が出てくる

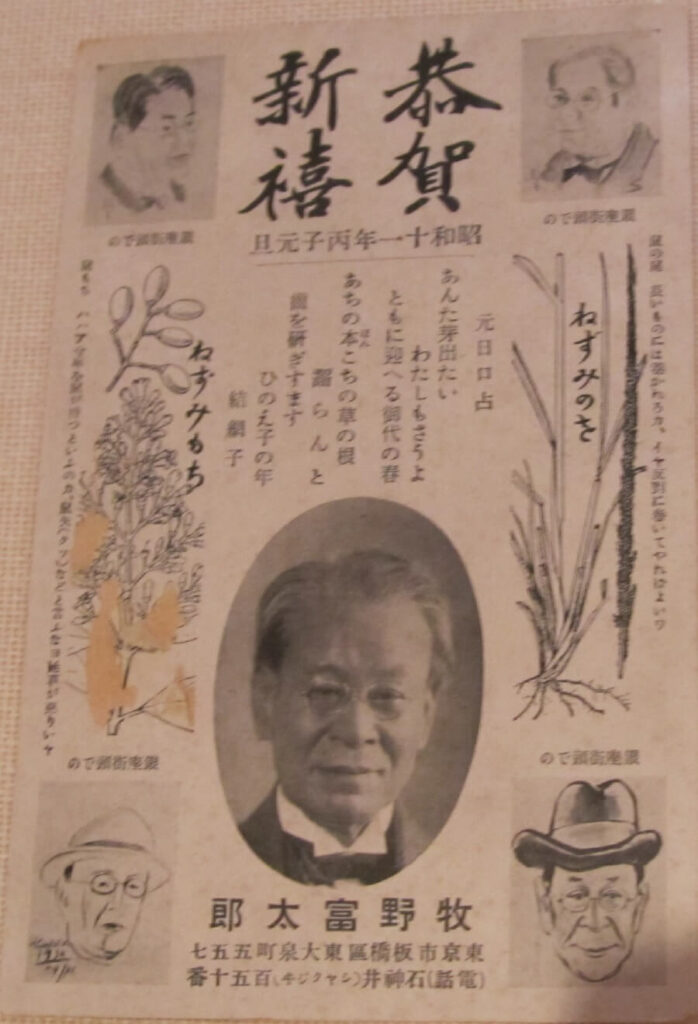

12月1日 東大植物学教室の教え子である岡田要之助(おかだようのすけ)らに案内された仙台市青葉区の広瀬川沿いの三居沢(さんきょざわ)で新種の「笹」を発見 - 昭和 3年(1928)66歳 2月23日妻、壽衛亡くなる(54歳)家族に心配させないよう体の不調を隠していました。仙台で発見した新種のササに感謝を込めて「スエコザサ」と命名。

「家守り妻の恵みやわが学び」「 世の中あらんかぎりやスエコザサ」を壽衛の墓石にこの二つの俳句を刻ませました。また大泉の自宅にもスエコザサを植栽しました。

- 昭和 7年(1932)70歳 「原色野外植物図鑑」(誠文堂新光社)刊行。

- 昭和 9年(1934)72歳 「牧野植物学全集」刊行。

- 昭和10年(1935)73歳 「趣味の植物採集」刊行。

- 昭和12年(1937)75歳 日本の文化のために尽くした人を賞する、朝日文化賞受賞。朝日新聞社から「博士は日本の宝」と称される。

沈む木の葉も、流れぐあい

浮かぶその瀬もないじゃない

という歌を通して、これまであまり報いられなかったが、今報いわれた気持ちを表現しました。

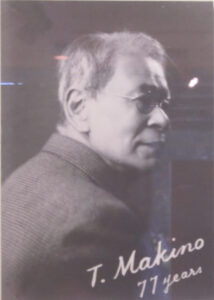

- 昭和14年(1939)77歳 47年間勤めていた東京大学へ辞表を提出。講師辞任。

(辞める直前の月給は75円、当時、大学でたての方が貰える月給は70~80円でした)

7月に長崎、熊本、種子島へ植物採集に出かけ12月には高知に帰郷します。

7月に長崎、熊本、種子島へ植物採集に出かけ12月には高知に帰郷します。東京大学を辞めても植物学への熱意は止まず

- 昭和15年(1940)78歳 集大成の著書「牧野日本植物図鑑」刊行。

10年近くかけてこの図鑑を完成させました。日本の全植物を系統たててまとめた、日本で初めての図鑑でした。3,206種類の植物を掲載しました。写真より図の方が分かりやすいと好評でした。

筆で1mmの間に5本線を引くなど細かく表現しています。

「牧野日本植物図鑑」はこの後も28版まで修正が加えられます。 - 昭和16年(1941)79歳 満州にサクラ調査。生け花の先生である安達潮花(ちょうか)より「牧野植物標品館」の寄付を受ける。神戸の池長植物研究所から30万点の標本が標品館に収容される。

「気になったわが子もどりし歓喜かな」

という句をつくりました。

昭和16年(1941年)満州でのサクラの調査において、サクラに感動した牧野富太郎は、

「老爺嶺今日ぞ桜の見納めと涙に曇るわが思いかな」と詠みました。

- 昭和18年(1943)81歳 「植物記」(櫻井書店)刊行。

- 昭和20年(1945)83歳 空爆により標品館の一部が被弾し、山梨県巨摩郡穂坂村に疎開する。

戦後は数々の賞を受賞し、天寿を全うする

- 昭和21年(1946)84歳 個人誌「牧野植物混混録」第1号刊行。

- 昭和22年(1947)85歳 「牧野植物随筆」(鎌倉書房)刊行。

- 昭和23年(1948)86歳 皇居に参内、昭和天皇に植物学をご進講。

宮内庁からの電話を娘の鶴代がでて

「おとうさん・・・宮内庁からのお電話です。天皇陛下がおよびになるのですって・・」

10月7日吹上御苑で武蔵野の植物について説明しました。

昭和天皇からは、

「あなたは、日本はもちろん、世界の植物学界にとっても、大切な人です。しかし、年をとっておられるから、からだをいたわり、もっともっと長生きしてください。」

とお言葉を述べられました。富太郎の目に涙が光っていました。 - 昭和24年(1949)87歳 大腸カタルで危篤となるも奇跡的に回復する。

- 昭和25年(1950)88歳 日本学士院会員となる。

- 昭和26年(1951)89歳 文部省に牧野博士標本保存委員会が設置される。第1回文化功労者となる。

「草を褥(しとね)に 木の根を枕 花と恋して九十年」

1951年ニュース映像では、標本の保管に文部省から補助金が出ることについて感想を聞かれると

こうなりましたのは、私の植物仲間が、ごく純潔な心で標本の保存を計画してくれましたので、

それでついでに整理するまでに達したわけなんです。

この時点で標本が50万点あると紹介されました。

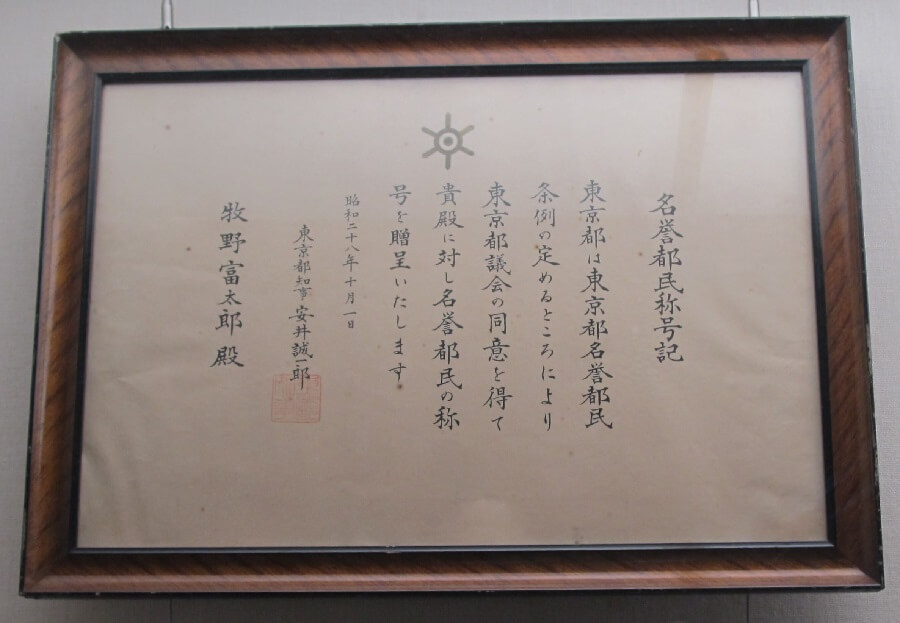

- 昭和28年(1953)91歳 東京都名誉都民第1号となる。

日本のすべての植物を紹介する為、原色植物図譜を作ろとします。

映像ニュースでは、植物学界の秘宝、牧野富太郎博士は重体が伝えられており、病床で日本植物図鑑の完成を急いでおり、植物への情熱を語る牧野博士として以下の様に語りました。

私は92歳になりまして、仕事は中々綿密な仕事であるため、苦心しておりますが、(日本植物図鑑を)まとめたいと思っています。

- 昭和30年(1955)93歳 「東京植物同好会」が「牧野植物同好会」として再開される。

夜遅く勉強に疲れた牧野富太郎にコーヒーを持っていくと、本当にうれしそうに大変喜んだそうです。そんな2人の娘と入れ替わるように、次女の鶴代が牧野富太郎晩年の世話をすることとなります。鶴代さんは、秘書や交渉事までなんでもやっておりました。

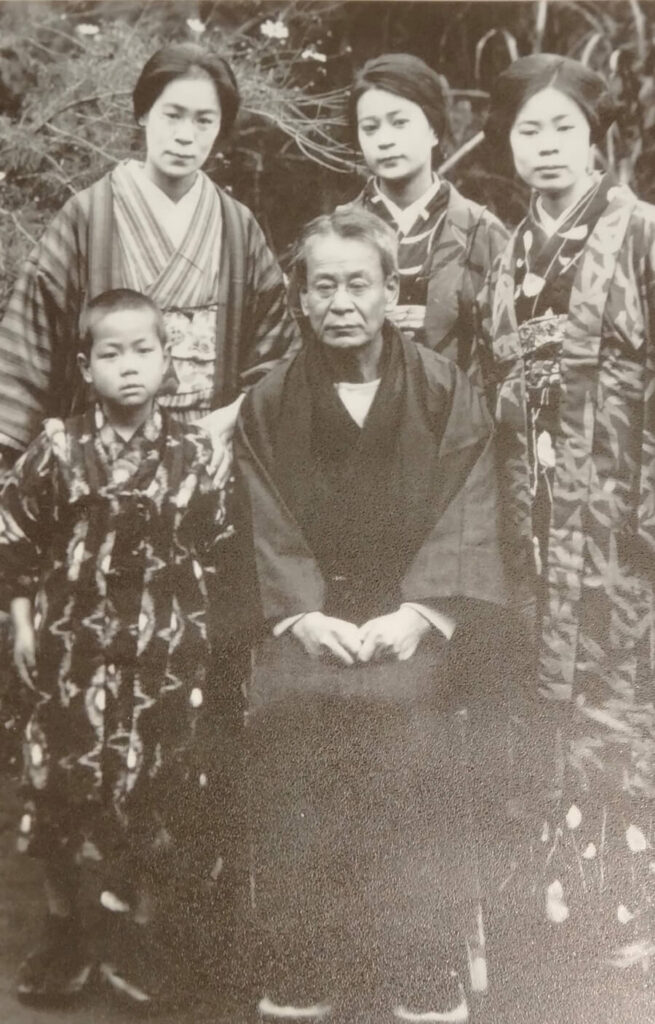

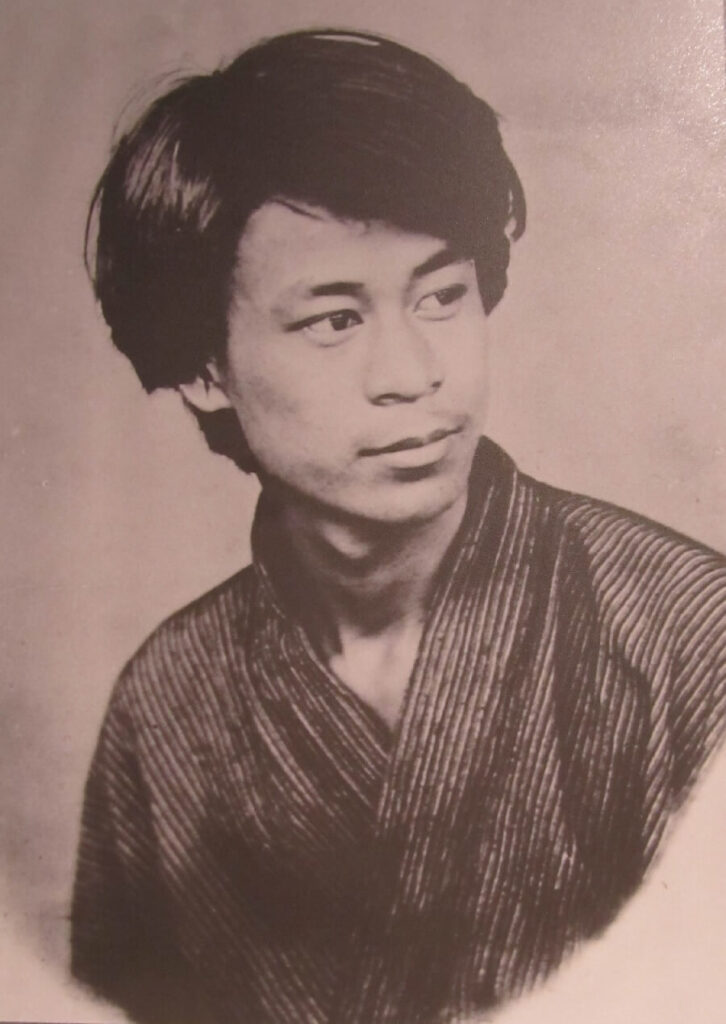

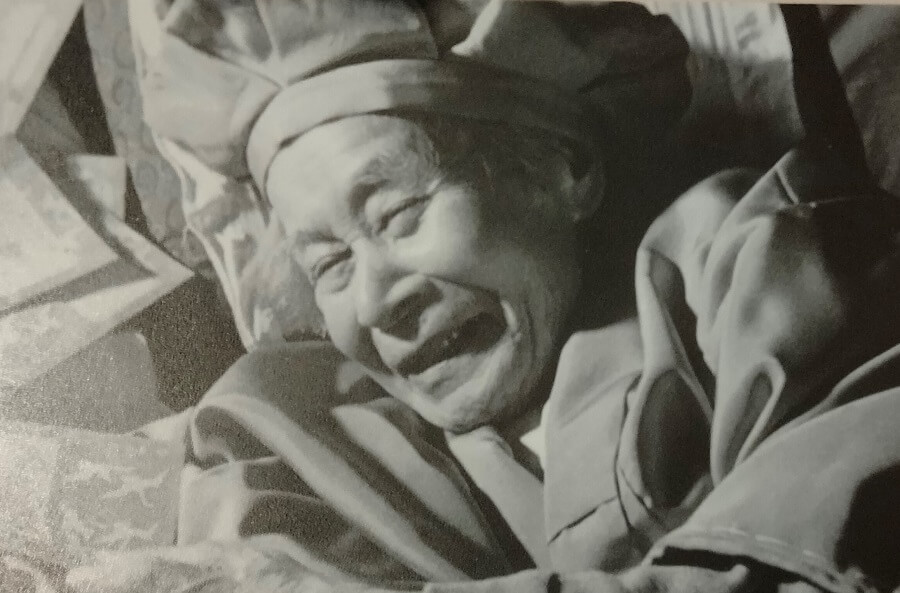

上の写真は、戦争が終わって2年経った昭和23年4月24日牧野富太郎の誕生日に撮影された写真です。ちなみに、牧野富太郎の膝にいるお子様は、牧野富太郎博士の子孫でもある、ひ孫(次女:鶴代さんの孫)の牧野一浡(まきのかずおき)さんです。真後ろにいる眼鏡をかけた女性が鶴代さんです。牧野一浡さんは、牧野富太郎が亡くなる10歳まで一緒に暮らしていました。

牧野一浡さんは、3歳でお母さまを亡くし、祖母の鶴代さんに育てられました。書斎には行くなといわれたそうです。なので、牧野富太郎と遊んだ記憶が全くないとか。研究者なので遊んではくれなかったのですが気にはかけていていました。夕飯時になると研究に没頭している牧野富太郎の肩を叩いて御飯の準備ができたことをお知らせしたりしました。というのも、鶴代さんがお知らせしても一段落つくまでは来ないのですが、一浡さんが呼ぶと来てくれました。

牧野富太郎は、食べ物は何でも好きでしたが、お肉が特に好きでした。御飯を食べ終わったらゴロリと寝て仮眠をとり、そのあとは、夜中まで書斎で研究をしていました。

牧野富太郎は、晩年を迎えてもなお、庭の植物観察に熱中するあまり、丸2日その場所から動かないこともあったというほどでした。

日本の植物分類学の基礎を築き上げた牧野富太郎の活躍の裏には、妻の壽衛さんをはじめ、鶴代さんなどの家族の支えがあったからこそと言っても過言ではないでしょう。

現在、牧野一浡さんは牧野記念庭園で学芸員をされています。

牧野一浡さんが、牧野富太郎博士の悪口を祖母の鶴代さんに言ったら親衛隊状態なので一大事だったとか。牧野富太郎博士の所に取材に記者がくると、写真を撮るタイミングで牧野富太郎博士と一緒に写るように鶴代さんから言われていたとか。牧野一浡さんはそれが嫌で文句を鶴代さんにいうと「今はそう思っても、将来、牧野富太郎博士のひ孫である証拠の写真が、絶対あなたの役に立つ」と言われたそうです。この言葉がウン十年後、令和の時代に実現のものとなりました。

牧野一浡さんは勤めていた商社を定年退職の前に、妻の実家に預けていた荷物の中に牧野富太郎博士の貴重な資料があることが判明します。これを契機に、牧野富太郎博士の活動を顕彰すべく、仕事をしながら通信教育で学芸員の資格を取得し、定年退職後、練馬区立牧野記念庭園で学芸員として勤めるようになりました。

正月に家族と撮影

※上のインスタグラムの写真中央が牧野一浡(まきのかずおき)さんです。牧野富太郎博士とそっくりです。

私自身、牧野一浡(まきのかずおき)さんを牧野記念庭園でお見掛けしたことがあります。

牧野一浡さんからみた牧野富太郎博士は↓↓をチェック

- 昭和31年(1956)94歳 佐川町名誉町民となる。高知市五台山に牧野植物園設立が決定する。

病状が悪化し重体となる。昭和天皇よりお見舞いのアイスクリームが届く。

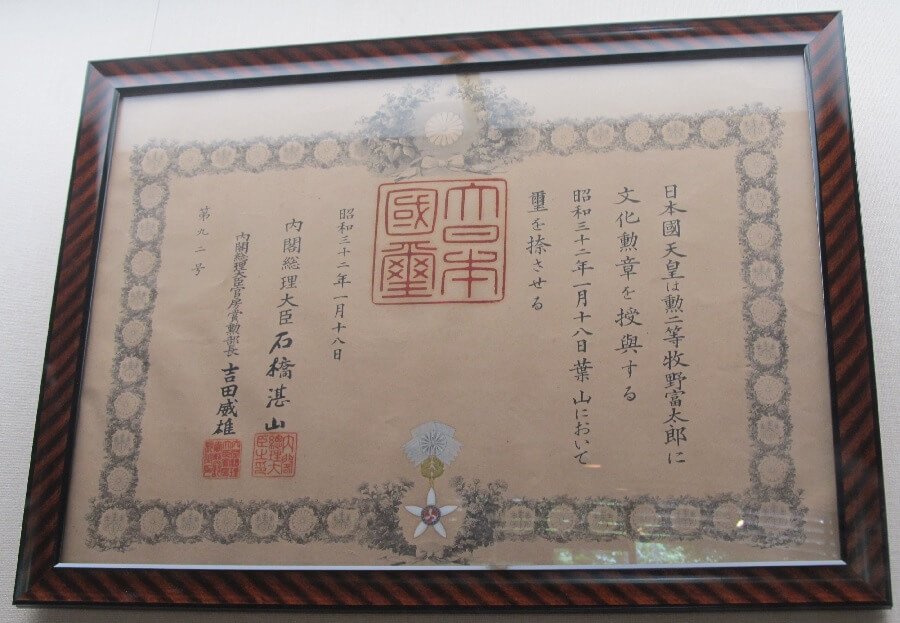

- 昭和32年(1956) 1月18日午前3時34分老衰で永眠(94歳)。没後、文化勲章および従三位勲二等旭日重光章が授与される。

日本植物図鑑は完成することはありませんでした・・標本は東京都立大学の牧野標本館へ寄付されますが、4トントラック10台分にもなりました。整理が完了するまで20年ほど掛かりました。

日本だけでなく、海外でも活用されています。

槙野万太郎のモデル牧野富太郎博士の父母や妻や子供と経歴は?まとめ

今回は、2023年度前期 連続テレビ小説「らんまん」の主人公:槙野万太郎のモデルになった牧野富太郎博士の経歴をまとめました。

大泉学園にある牧野記念庭園の記念館にある掲示物を参考・引用させていただきました。

記事を作成するにあたり、個人ブログでの掲載可のご承諾をいただき感謝申し上げます。

なお、牧野記念庭園については、以下の記事を参照願います。

牧野富太郎博士の生涯をイラストレーター佐々木香菜子氏によって描かれた絵本「まきのまきのレター」の企画展も併せてみていただけると嬉しいです!

最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。

FAQ

牧野富太郎博士は何を発見した人か?

牧野富太郎博士は日本の植物分類学を築いた人で「日本植物分類学の父」と呼ばれています。

牧野富太郎博士はどんな人か?

牧野富太郎博士は日本の植物分類学の礎を作った方で、日本の植物分類学の第一人者です。

牧野富太郎博士の凄さは?

牧野富太郎博士は、国内の植物約8,000種類のうち新種や新品種など1,500種類以上の植物を命名しました。

牧野富太郎博士の誕生日は?

牧野富太郎博士の誕生日は、文久 2年(1862) 0歳 4月24日です。

牧野富太郎博士は何歳まで生きた?

牧野富太郎博士は94歳まで生きました。

牧野富太郎博士のあだ名は?

牧野富太郎博士はあだ名は「西洋ハタットウ(土佐の言葉でバッタ)」でした。

牧野富太郎博士の結婚はいつ?

明治21年(1888)に牧野富太郎博士が26歳の時に結婚します。

牧野富太郎博士の奥さんは誰?

牧野富太郎博士の奥さんは、小澤壽衛です。明治 6年(1873)生まれ、昭和 3年(1928)没

牧野富太郎博士の最初の妻は誰ですか?

あまり表にはされていませんが、牧野富太郎博士の最初の妻は、3歳年下の従妹の牧野猶(なお)といわれています。

牧野猶は、高知県立女子師範学校を卒業した才媛で、岸屋を手伝っていました。

牧野富太郎博士と猶は、岸屋の破綻を契機に離婚し、岸屋の番頭の井上和之助と結婚します。

結婚後も牧野富太郎博士との親戚づきあいをします。

井上和之助と猶は岸屋の経営をしていましたが、店をたたみ、醤油屋を経営します。さらに静岡県焼津で別の事業を行い、晩年、猶は東京に住み1950年に亡くなられます。

朝ドラ「らんまん」の万太郎の姉である綾のモデルは、牧野猶かもしれませんね。

牧野富太郎を支えた二人の妻は誰ですか?

牧野猶(なお)と小澤壽衛です。

牧野博士には子供がいましたか?

牧野富太郎博士には7人の子供がいました。名前は以下の通りです。

- 長女:香代

- 次女:鶴代

- 長男:春世

- 次男:百世

- 三男:勝世

- 三女:己代

- 四女:玉代

朝ドラ「らんまん」井上竹雄(いのうえ たけお)のモデルは誰ですか?

井上竹雄のモデルは、牧野富太郎博士の従妹:牧野猶と結婚した井上和之助ですね。

牧野富太郎博士が命名した植物は?

牧野富太郎博士は、新種ヤマトグサに日本で初めて学名(Theligonum japonica Okubo et Makino)をつけて発表しました。ヤマトグサ以外にも多種の植物に学名を付けました。一例はこちら。

牧野富太郎博士が好きな花は何か?

牧野富太郎博士は幼少期に実家の裏山に咲くバイカオウレンの花を特に好みました。上京したあとは故郷の高知を思い起こさせる植物として特別な存在の植物でした。

牧野富太郎博士が命名したスエコザサとは何か?

牧野富太郎博士は、妻・壽衛が家庭や生活のことをすべて面倒みてくれたお蔭で植物学・学問一筋に没頭できたといわれています。一方、壽衛は、家族に心配させないよう体の不調を隠していました。壽衛が亡くなってから、仙台で発見した新種のササに感謝を込めて牧野富太郎博士は、「スエコザサ」と命名します。

牧野富太郎博士は、「家守り妻の恵みやわが学び」「 世の中あらんかぎりやスエコザサ」を壽衛の墓石にこの二つの俳句を刻ませました。

牧野富太郎博士の実家の酒屋は誰が継いだのか?

牧野富太郎博士の実家は、酒蔵の「岸屋」ですが、牧野富太郎博士の研究費が影響し破綻、最終的には現在の司牡丹酒造に譲られました。

牧野富太郎博士の実家の「岸屋」はどうなったか?

牧野富太郎博士の実家跡地は「牧野富太郎ふるさと館」となっています。

住所:高知県高岡郡佐川町甲1485

営業時間:9:00~17:00

入場料:無料

定休日:月曜日(※祝日の場合は開館し、翌日は休館)と年末年始の12月29日から1月3日

アクセス:JR土讃線佐川駅から徒歩8分

牧野富太郎博士の口癖は?

牧野富太郎博士の口癖は「雑草という草はない」、「草を褥(しとね)に木の根を枕、花と恋して九十年」、「私は草木の精」などがあります。

牧野富太郎博士の「雑草という草はない」の意味は?

牧野富太郎博士は、どんな植物でもみな必ず名前があって、それぞれ自分の好きな場所で生を営んでいており、人間の一方的な考え方で、ひとくくりとして雑草として決めつけてしまうのはいけないという意味を込めています。

牧野富太郎博士が彦根城で発見し命名した植物は?

牧野富太郎博士が彦根城で発見し命名した植物はオオトックリイチゴ(バラ科キイチゴ属)です。学名はRubus Hiraseanus Makinoです。

明治27年 牧野富太郎博士が発見し命名しました。6月に開花し7月に実をつけます。

オオトックリイチゴは、彦根城にしか生息しない珍しい植物です。

牧野富太郎博士と南方熊楠の交流はあったか?

牧野富太郎博士と南方熊楠(1867~1941年)はハチクの標本鑑定依頼などの手紙のやりとりを通して交流していました。

熊楠は牧野に植物に関する質問をし、牧野は熊楠に植物の分類に関するアドバイスをしました。

熊楠は牧野に「牧野氏」と呼ばれ、牧野は熊楠に「南方君」と呼ばれていました。

でも実際に会うことはありませんでした。